[유로 스코프] 2차대전 때로 돌아간 동유럽 시계… 싸울 각오와 동맹 없이 자유 못 지킨다

시계는 2차 대전 당시로 거슬러 돌아가고 있다. 러시아가 사라지고 ‘소련’이 다시 등장했다. 정치적 이유로 인접 주권국가를 침공하는 사례는 탈냉전기 유럽에서는 발생하지 않을 것이라 기대되었다. 테러와 벌이는 전쟁이나 민족 분규는 있었지만 국가 대(對) 국가의 전면전은 사라졌을 것이라 생각해 왔다. 자유주의적 국제 질서 회복은 최소한의 국제 규범을 보장하리라 믿었고, 우크라이나 돈바스 지역의 분쟁도 결국 국지전 형식으로 전개될 것으로 전망되었다. 그 예상은 보기 좋게 빗나갔다. 러시아는 전격적으로 우크라이나를 침공했다.

러시아와 국경을 맞대고 있는 유럽의 인접국들은 각기 다른 운명을 맞았다. 1939년 11월 30일, 소련의 공습을 받은 핀란드는 이듬해 봄까지 치열한 겨울 전쟁을 벌였다. 이길 수 없는 전쟁이었지만 결코 순순히 내주지도 않았다. 1941년부터 진영을 바꿔가며 소련(계속 전쟁), 독일(라플란드 전쟁)과 맞서 싸웠다. 결국 소련과 친선 조약을 맺었지만 핀란드는 주권과 자유를 지켜냈다. 프랑스 마크롱 대통령이 최근 우크라이나 해법으로 제시한 핀란드화는 인접 강대국의 이해를 보장하는 조건으로 평화를 유지한다는 점에서 논란의 여지가 있고, 핀란드 국민은 이 용어를 모욕스럽게 생각한다. 다윗과 골리앗이 맞붙은 겨울 전쟁에서 결기를 보여준 핀란드는 유럽연합의 일원으로 국제 평화 외교의 한 축을 담당하고 있다.

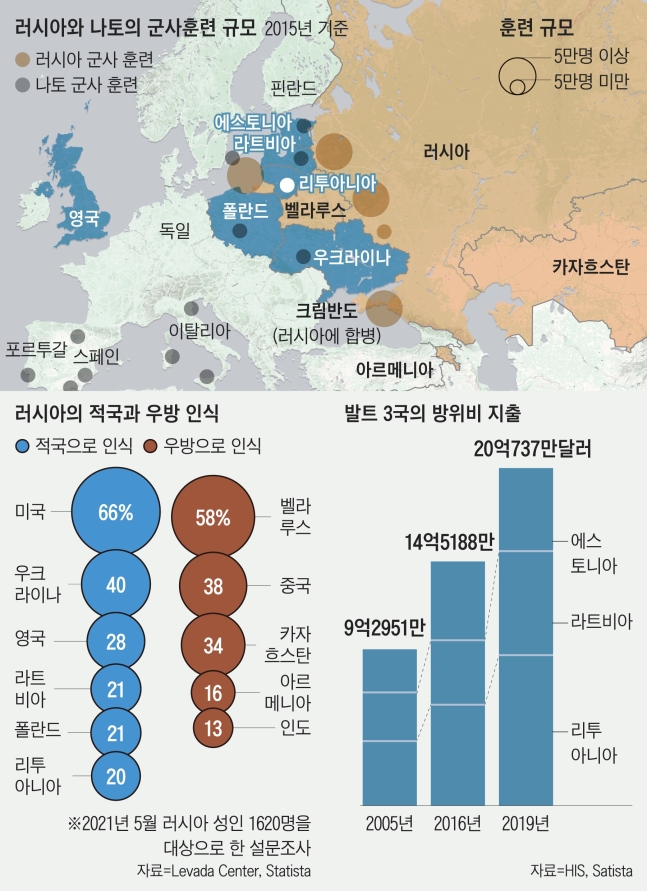

바로 아래 위치한 발트 3국 에스토니아, 라트비아, 리투아니아는 소련에 병합되었다. 1939년 맺은 독-소 불가침조약에서 리투아니아는ᅠ나치 독일이, 에스토니아와 라트비아는 소련이 나눠 가지기로 합의했지만 이후 폴란드 영토 분할 대가로 모두 소련 몫이 되었다. 스탈린의 압력에 맞서 발트 3국은 병합을 거부했지만 1940년 6월 일주일 만에 무력으로 진압당하고, 이후 설립된 친소(親蘇) 위성 정부에 의해 전광석화처럼 소련에 합병되었다.

베를린 장벽이 무너지고 독립을 선언한 발트 3국은 이후 나토(NATO·북대서양조약기구)와 유럽연합에 가입하며 친서방 기조를 확립했고, 폴란드와 더불어 미군 주둔에 가장 적극적인 자세를 보이고 있다. 반면 벨라루스는 지속적으로 친러 기조를 유지했고, 러시아와 ‘국가 통합’에 합의했다. 이번 러시아의 우크라이나 수도 키예프 진격은 합동 훈련을 구실로 벨라루스의 국경을 통해 이루어졌다.

소비에트 연방 중에서도 우크라이나는 지정학적으로 가장 요충지에 있었고, 키예프 루스라는 역사적 기원을 공유하기에 결코 러시아가 포기하지 않고 싶은 지역이다. 흑해로 진출할 수 있는 전략적 가치와 더불어 유럽에서 영토가 매우 큰 나라 중 하나이기도 하다. 동부 지역에서는 여전히 친러 성향도 강하다. 그러나 과거의 러시아 영향력과는 별도로 우크라이나는 1991년 다시 독립한 이후 서방화 희망을 버리지 않았다. 특히 1990년대 이후 태어난 젊은 세대는 새로운 친유럽 정체성을 가지기 시작했고, 2014년 유로마이단 시위에서 그것을 표출해 내었다. 현(現) 젤렌스키 정부는 나토 가입을 지속적으로 추진할 것을 천명했다.

이 접경국들의 운명은 일차적으로 지정학적 위치로 설명된다. 전략적 가치가 높을수록, 지리적으로 접근성이 높을수록 강대국의 이해관계는 강하게 투사된다. 그러나 또 다른 핵심적 요소는 약소국으로서 자신이 원하는 가치를 어떻게 표현하고 지켜내느냐는 것이다. 무엇보다도 정치적, 경제적, 외교적 역량이 뒷받침되어야 한다. 군사력의 상대적 열세는 극복할 수 없기에 내부 결속과 더불어 동맹의 끈을 단단히 챙겨야 한다. 그동안 우크라이나의 정치적 불안정, 그리고 뚜렷한 동맹 체제를 구축하지 못한 느슨한 외교 기조는 서방화 의지에도 불구하고 결정적 순간에 미국과 나토가 직접적으로 개입할 명분을 제공해 주지 못했다.

서방이 러시아의 군사적 진격을 제재라는 카드로 막기는 쉽지 않다. 제재의 위력은 갈수록 강력해지겠지만, 당장 눈앞의 침공을 막는 데는 시차가 있다. 그 사이 러시아는 최대한의 공포와 좌절을 우크라이나에 심어주고자 한다. 그걸 이겨내는 것은 약소국이자 당사국의 몫이다.

긴장이 고조되는 냉엄한 현실에 실리와 균형이라는 개념을 가지고 강대국 간 힘의 균형점에 서있겠다는 것은 이상론에 가깝다. 그 균형점은 잘 보이지도, 영속적이지도 않다. 중립과 균형은 자신이 원한다고 되는 것은 아니다. 강대국의 침략 전쟁을 벌일 때 약소국에 일차적 책임을 물을 수는 없다. 그러나 모든 것을 내려놓고 맞설 각오가 없이는 자신의 미래를 지켜줄 우방은 없다. 충분한 신뢰를 주지 못하면서 우방의 도움을 막연히 기대하는 것도 위험하다. 우방도 아닌 주체에 기대는 것은 환상이다. 적의 선의에 기대는 것은 가장 어리석은 일이다.

국제 질서는 또다시 힘의 정치로 향하고 있다. 말의 외교는 유한하다. 치열한 패권 경쟁 속에서 말의 약속은 결코 약소국의 운명을 보장해 주지 않았다. 우크라이나가 핵을 포기한 대가로 안전을 보장받은 ‘부다페스트 양해 각서’는 유통기한이 몇 번은 지난 색 바랜 어음 조각이 되었다. 수많은 유럽의 불가침 조약은 쉽게 무너졌다. 얄타 회담을 면밀히 분석한 하버드 대학의 세르히 플로히 교수는 다른 가치 체제를 가진 전체주의 국가와 협약하면서 민주주의 국가들은 언제든 그 대가를 치를 준비가 되어 있어야 한다고 지적한다. 똑같은 역사는 반복되지 않더라도, 역사의 교훈은 그대로 반복된다.

이재승 고려대 국제대학원장·장 모네 석좌교수